「この作業はこのシステム、あの作業は別のシステム…」。 経理DXを進める中で、便利なツールを次々と導入した結果、気づけば複数のシステム間を行ったり来たり。データの転記やCSVの出力・入力作業だけで、かえって業務が複雑化し、非効率になっていませんか?

それはまさに、あなたの会社が「ツールの沼」または「DXの罠」にハマってしまっているサインかもしれません。

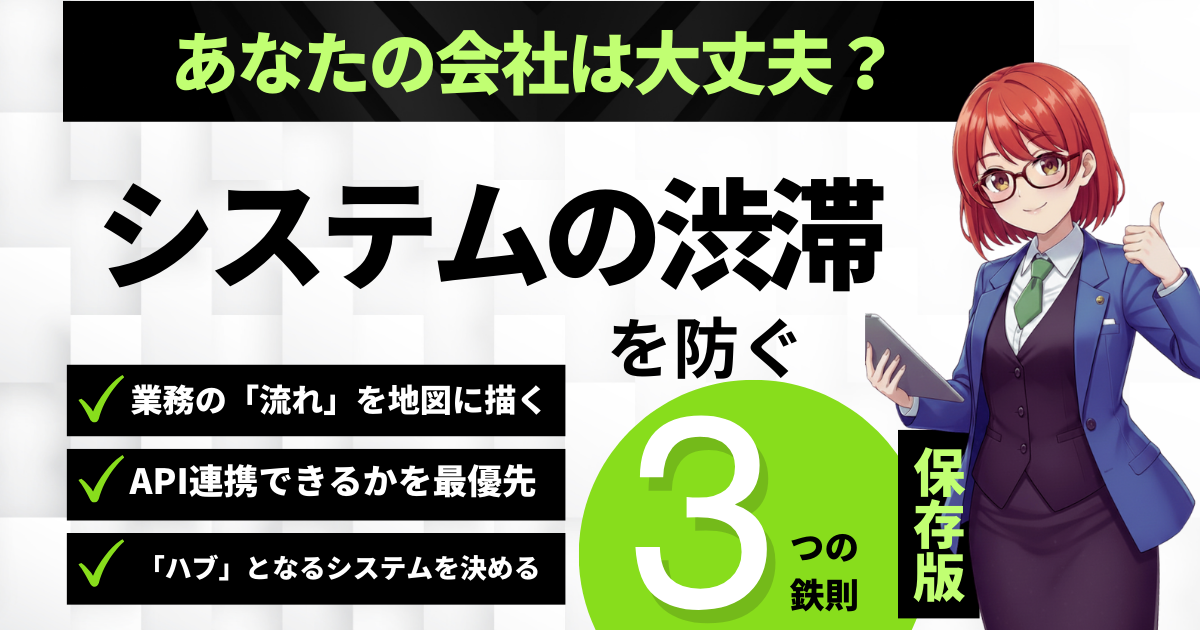

今回は、善意の効率化が引き起こす「システムの渋滞」に陥らないための、3つの鉄則をご紹介します。

なぜ「システムの渋滞」は起きるのか?

便利だと思って導入したはずのツールが、なぜ業務を複雑にしてしまうのでしょうか?主な原因は以下の3つです。

- 場当たり的なツール導入: 「A業務が大変だからこのツール」「B業務を改善したいからあのツール」と、部門ごとや特定の課題ごとに最適なツールをバラバラに導入してしまうケースです。全体最適の視点が欠けていると、この状況に陥りやすくなります。

- 「連携」という視点の欠如: ツール単体の機能や使いやすさばかりに注目し、「他のシステムと自動でデータが繋がるか(API連携できるか)」という最も重要な視点を見落としてしまうことがあります。

- 無料ツールへの過度な依存: 無料で使える便利なツールはたくさんありますが、多くの場合、他のシステムとの自動連携機能がなかったり、有料プランでしか提供されていないことがあります。結果的に、システム間の情報伝達を手作業で行うことになり、二重入力やミスが増える原因になります。

【特に注意】話題のAIツールという「落とし穴」

「ChatGPTで仕訳が自動化できるらしい」「このAI-OCRは精度99%!」 …話題のAIツールは、まるで全ての問題を解決してくれる魔法の杖のように見えます。多くの経営者や担当者が「うちも早く導入しないと!」と考えるのも無理はありません。

しかし、ここにこそ「システムの渋滞」をさらに悪化させる、大きな落とし穴が潜んでいます。

それは、AIツールが孤立した「島」になってしまうことです。

例えば、どんなに優秀なAI-OCRツールを導入して請求書の読み取りを自動化しても、その読み取った後のデータが会計ソフトに自動で連携されず、結局CSVで出力して手動でインポート…という作業が発生していては、効率化の効果は半減してしまいます。

ChatGPTに完璧な仕訳を提案させても、その結果を会計ソフトに手入力していては、新しい「転記作業」が一つ増えるだけです。

AIツールを導入する際に問うべきは、「このAIは賢いか?」だけではありません。 最も重要な問いは**「このAIは、私たちの会計ソフトや他のシステムと、ちゃんと“喋れる”(API連携できる)か?」**なのです。

AIという強力なエンジンを手に入れても、その力を会社の基幹システム(会計ソフトなど)に伝えられなければ、その場で空回りするだけになってしまうのです。

「システムの渋滞」が引き起こす3つの悲劇

この「システムの渋滞」は、会社のバックオフィスに深刻な影響を及ぼします。

- 悲劇1:二重入力・手作業地獄の発生 システム間でデータが自動連携されないため、従業員が同じ情報を複数のシステムに手入力する作業が頻繁に発生します。これは時間と労力の無駄であるだけでなく、入力ミスによる手戻りや、データの信頼性低下にも繋がります。

- 悲劇2:経営判断の遅れ 会計データや売上データ、勤怠データなどが各システムに分散(サイロ化)してしまうため、会社全体の正確な状況を把握するのに時間がかかります。リアルタイムでの経営判断が難しくなり、ビジネスチャンスを逃すリスクも生まれます。

- 悲劇3:従業員のストレス増大 覚えるべきツールの数が増え、システム間の行き来や手動でのデータ転記作業は、従業員にとって大きな精神的負担となります。「便利になったはずなのに、前より面倒…」という不満は、モチベーション低下や離職の原因にもなりかねません。

渋滞を解消する3つの鉄則

では、この「システムの渋滞」から脱却し、真の効率化を実現するためにはどうすれば良いのでしょうか?

鉄則1:業務の「流れ」を地図に描く

ツール導入を検討する前に、まず自社の業務全体の流れ(例:請求書発行→入金確認→仕訳入力→決算、など)を可視化しましょう。どのステップで誰が何を使い、次のステップへデータがどう受け渡されるべきかを明確にする「業務フロー図」を作成するのがおすすめです。

鉄則2:「API連携」できるかを最優先する

新しいツールを選ぶ際の最重要基準は「他の主要システムと自動でデータ連携できるAPIを持っているか」です。特に会計ソフトのような基幹システムとは、スムーズに連携できるものを選びましょう。Money Forward クラウドやfreeeのように、最初から多くの機能(会計、請求書、経費精算など)が連携されている「統合型」のシステムを選ぶのも、渋滞を避ける有効な手段です。

鉄則3:「ハブ」となるシステムを決める

社内で「このシステムが全てのデータの中心(ハブ)となる」という基幹システムを明確に決めましょう。多くの場合、会計ソフトがその役割を担います。全てのデータが最終的にハブとなるシステムに自動で集約されるように、連携の方向性を設計することで、データのサイロ化を防ぎ、一元管理が可能になります。

まとめ:経理作業をシンプルに

ツールは「点」で選ぶのではなく、業務全体の「線」として、データがスムーズに流れる「仕組み」として選ぶことが重要です。 単一ツールの機能の便利さだけでなく、システム全体の整合性、そして何より「データが自動で繋がるか」という視点を持つことが、真の経理DX成功の鍵となります。

あなたの会社のバックオフィスは、スムーズな高速道路になっていますか?それとも、あちこちで渋滞が起きていませんか?

ぜひこの機会に、業務フローと利用システム全体を見直してみてください。

コメント